硬核期後〜収穫1週間前頃に行う摘果を修正摘果(しゅうせいてきか)と呼んでいます。

桃づくり5年目の今年は1年間の作業の流れに基づいて各作業をご紹介できる範囲でご紹介したいと思っておりますので、修正摘果のご説明の前に硬核期について簡単に説明させていただければと思います。

硬核期(満開後55日〜65日)は、種を硬くするのにほとんどのエネルギーが注がれていて、見た目の大きさはあまり変わらないです。

とてもデリケートな時期なので過度の摘果や枝を切るといった刺激は桃の成長リズムを乱す恐れがあるので控えます。

全く摘果をしてはいけないわけではなく、見逃した枝の実を取るといった少量の摘果でしたら問題ないようです。

桃づくりを始めて2年目までは硬核期(約10日間)に息抜きで旅行に出かけたりしたこともありましたが、3年目からは家庭菜園で野菜を作り始めたり、川中島白桃の袋がけという作業が新しく加わったこともあり、息抜きできる時間が減ってしまいました。

話が逸れてしまいましたが、ここから硬核期後に行う重要な作業、桃の修正摘果の方法をご紹介させていただければと思います。

目次

形が悪い実を取り除く

双胚果や形が歪な変形果を落としていきます。

傷のついた実を取り除く

小さな傷でしたら選果場に出荷することも可能ですので、近くに正常果がない場合は残しておきます。

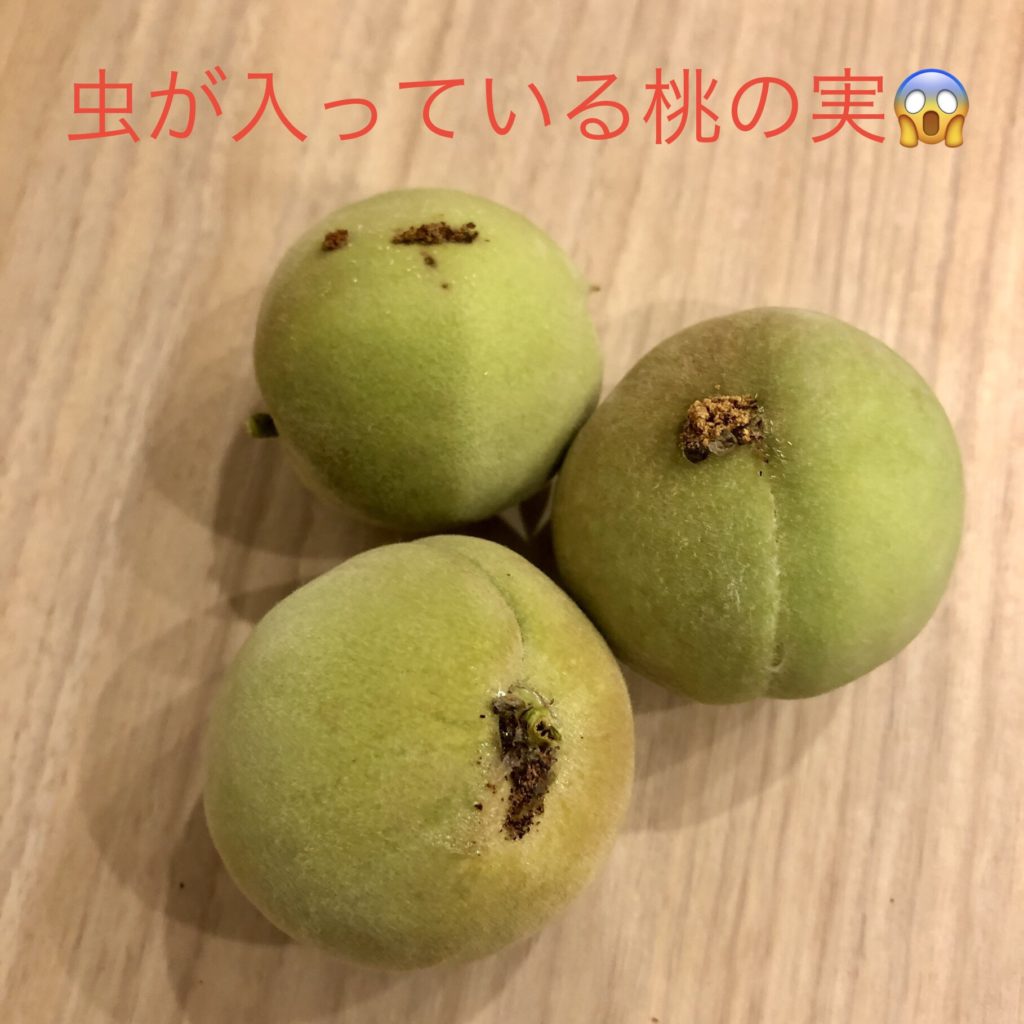

害虫の被害にあった実を取り除く

焼く、地中深くに埋める、水に5日沈めるのどれかの処理で被害拡大を防ぎます。水処理は水が腐って大変でした。

病害の被害にあった実を取り除く

腐っていたり、カビが生えていたり、一部が茶色になっている実を取り除きます。

極端に成長の遅い実を落とす。

残しておいても出荷に間に合う事はないので、摘果します。

果実の肥大に伴い桃同士が接触しそうなら、どちらかを摘果する

桃同士が接触した部分は凹んだり、擦れあって傷がついて商品価値がなくなってしまいますのでより形の良い方や傷がつかなそうな位置の実を残して、どちらかを摘果します。

修正摘果の程度

桃の葉が早生40枚、中生50枚、晩生60枚に1果の割合で残します。

葉が小さい、葉が萎れているなど、木が弱っているようでしたら、葉の枚数の割合を増やして早生50枚、中生60枚、晩生70枚に1果にするなどの調整を行います。

参考になる修正摘果後の画像をご用意できれば良かったのですが、霜害の影響で葉の枚数に対して実の数が少なめで形も悪いです。

桃の支え棒

実の肥大化が進むと重みに耐えられず枝が折れてしまう事がありますので支え棒を設置します。

今まで手間暇かけて育ててきて収穫まであと少しというところで枝ごと折れてしまうのは、とても辛いです。

樹齢20年を超えた桃の木はしなやかさが無く、桃の重みに耐えられずポキッと太い枝ごと折れたりします。

若い木ですと、折れるより、裂ける事が多いです。

1度折れた木は戻ってきませんので、惜しみなく支え棒を使いましょう。

主枝の先1メートルはみを成らせない

主枝の先は立派な良い実ができますが、とくに若木は主枝が折れると木全体が弱ってしまいやすく、数年経っても樹勢が回復しません。

主枝の先1メートルほどは実をつけないことをお勧めします。摘果の超重要ポイントです。