今シーズンの冬は例年よりも寒いうえ雪が多く、剪定の作業が遅れ気味です。例年は2月の下旬には終わり摘蕾を始めていますが、今年は3月上旬にまでずれ込みそうです。めげずに頑張ります。

桃づくりを始めて5年が経ち、今まで覚えた剪定の仕方をまとめてみました。剪定は覚えることが多くて大変ですが、参考になれば幸いです。

目次

剪定(せんてい)・整枝(せいし)とは

剪定とは、枝を切り樹の形を整える事で、花や果実を制限することで大きさや質をよくするための作業です。

整枝とは、剪定のひとつで、残した枝が伸びるための空間を確保するために不要な枝を切り、樹の形を整える作業です。

整枝、剪定(せんてい)の目的は

- 樹冠内部までよく日光が入り

- 風通し(農薬の通り)がよく

- 作業がしやすい

樹の状態を形成し、維持することです

剪定を行う時期

剪定には夏剪定、秋剪定、冬剪定があります。

夏剪定は収穫の10日前くらいまでに陽光が入りやすいようにまっすぐ上に伸びた枝を間引く程度、

秋剪定は収穫後9月中旬ごろから下旬にかけて上に真っ直ぐ伸びた勢いのある枝を切り、間伐、縮伐が必要でしたら行います。

本格的な剪定は冬に行い、不要な枝を切り作業がしやすい樹形に整枝します。

冬剪定の開始の目安は、桃の葉が全て散ってからにしています。

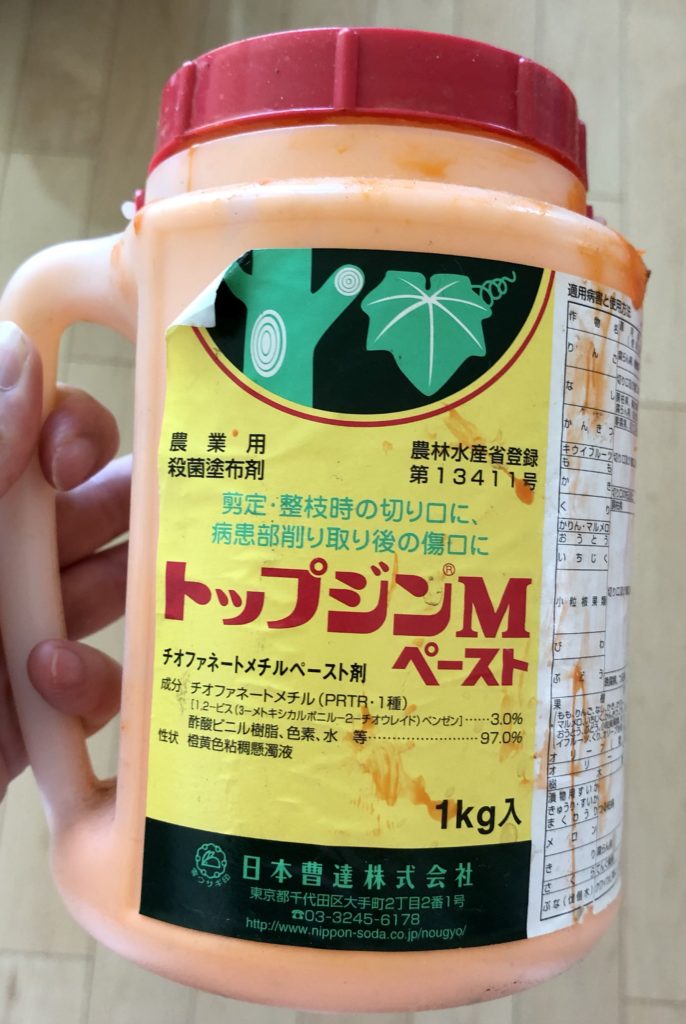

剪定に必要な道具

剪定ハサミ、ノコギリ、殺菌塗布剤、脚立、手袋を使います。

長靴は剪定も含めて園地を歩く場合は必需品です。

さらに剪定ハサミとノコギリを引っ掛けるベルトがあると便利です。

剪定中は枝で怪我をしてしまうので、素肌が出ない格好をするのも大事です。

開心自然形(かいしんしぜんけい)の樹形とは

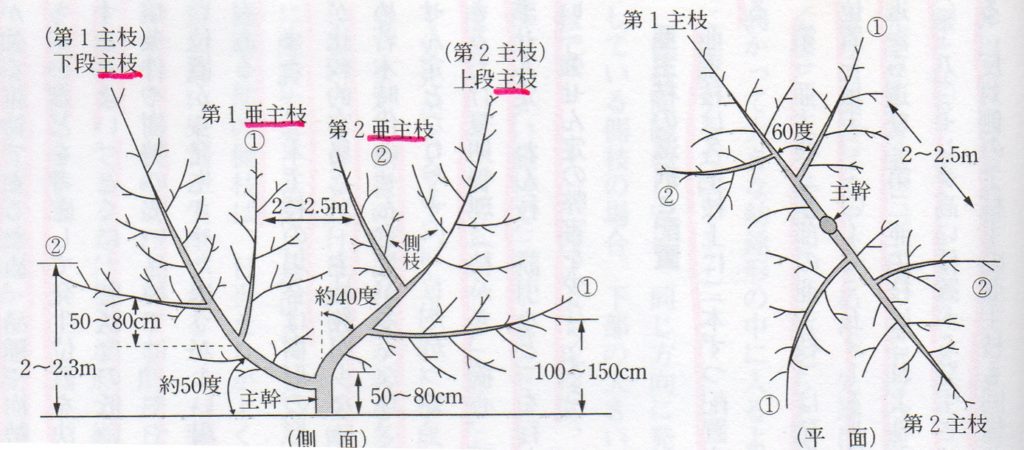

主枝を2本にして、主枝に亜種枝を各2本配置する開心自然形は比較的整枝が簡単のようです。

桃の仕立て方は色々あるようですが、自園では開心自然形というスタンダードな樹形にしています(私の技術不足で形が崩れている木もあります)。

私が参考にしている桃栽培の本にとても分かりやすい樹形を説明した図がありましたので抜粋させていただきました。

主枝を2本、主枝に亜主枝を各2本配置します。

樹高は3.5m〜4m、樹幅7m程度が一般的です。自園では高い場所での作業は危険で収穫作業にも時間がかかるので樹高3m程度を目指しています。

樹の基部を広くとり(約40度)、先端部に近いほど斜立させます。

樹(主幹)と樹(主幹)の間の距離は7メートルが一般的なようです。

勉強会で開心自然形の園地を見学させていただいた際、この図のような理想の形をしておりました。

私の剪定技術はまだまだで、なかなか思う方向に枝が伸びなかったり、亜主枝が育たなかった木もあります。

開心自然形の収穫量

開心自然形の収量は一本あたり500個だそうです。

自園では木と木の間が6メートルで樹の大きさが小さいためか収穫量は350個〜450個程です。

別の勉強会の園地では大藤流という仕立てを採用していたのですが、大藤流ですと枝の数が多く収穫量は800個と伺いました。

その分枝の空間確保が難しいです。

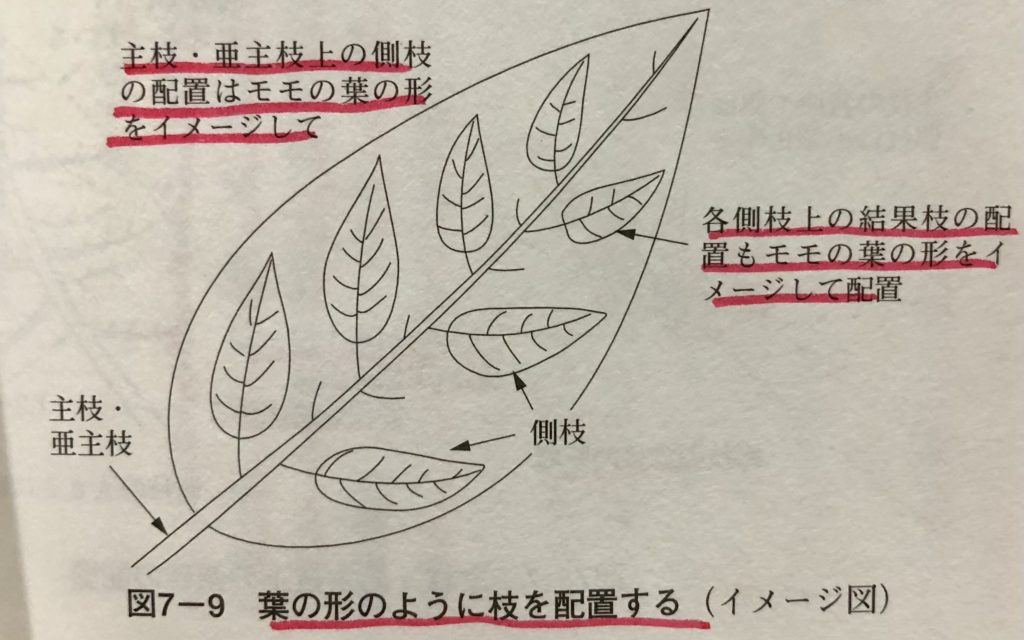

桃の側枝は桃の葉の形に

ここまで全体の樹形をご説明しましたので、次は側枝の配置についてご説明させていただければと思います。

側枝とは、主枝・亜種枝から生える細い枝のことで、桃栽培では実をならせる枝や、幹の日焼け防止の枝になります。

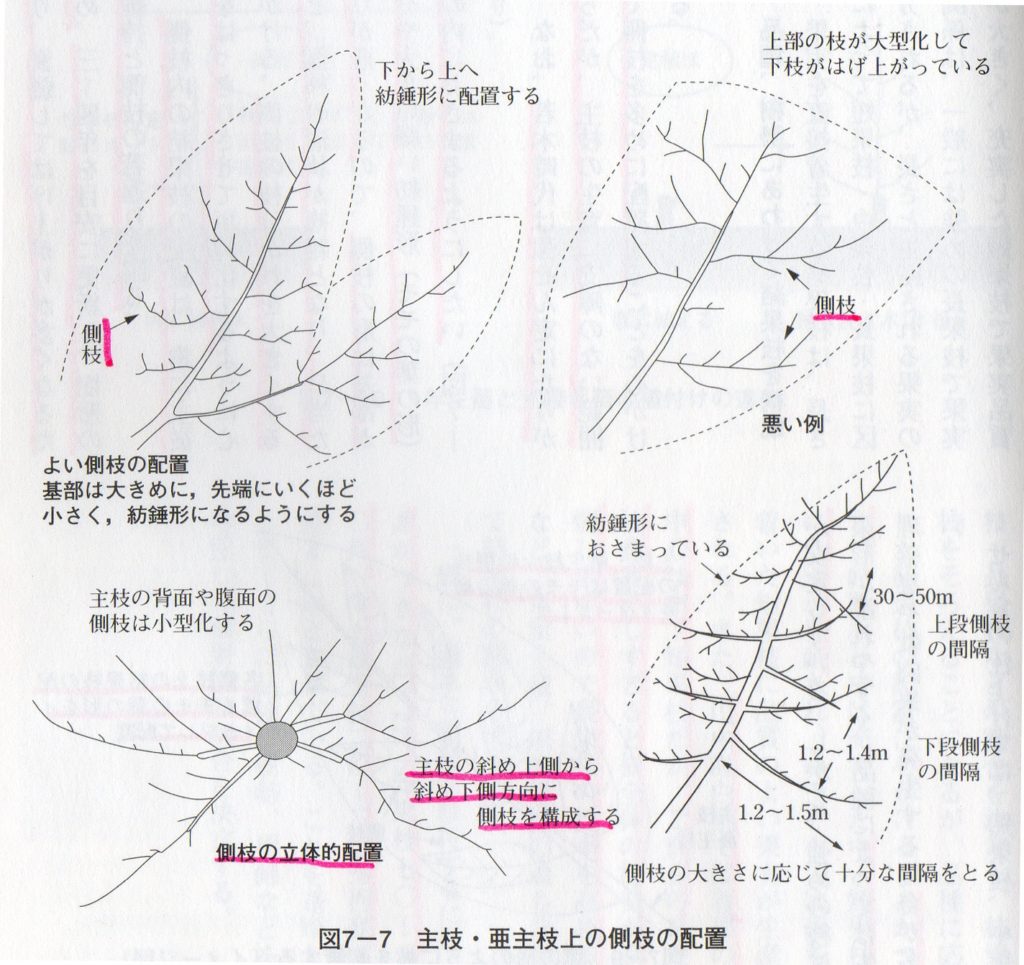

主枝・亜主枝の側枝の配置は桃の葉の形をイメージします。

主枝・亜主枝の斜め上側から斜め下側方面に側枝を構成します。

主枝・亜主枝以外の枝は細い枝を残すように心がけております。

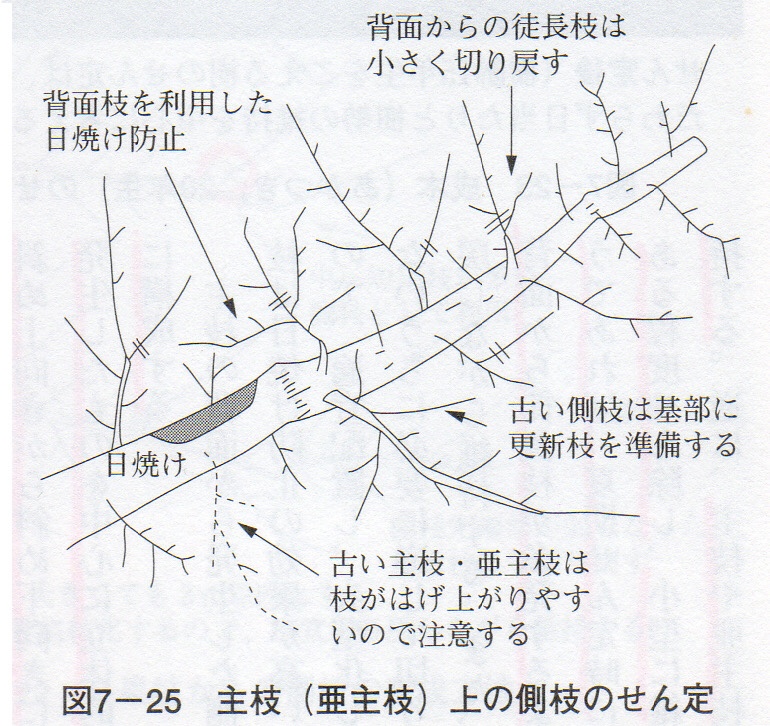

主枝・亜主枝の背面や腹面の枝は細く短い枝を残すようにしています。

日焼けを防止する為の枝で、実は基本的に成らせません。

切った徒長枝は家庭菜園の支柱として再利用しております。

外芽で切る

枝先が枯れている場合は病気にかかっている可能性が高いので根元から切りますが、主枝・亜主枝の枝先で、根元から切るを避けたい場合は、外芽の直上で切ります。

外芽というのは枝の腹側(下側)についた葉芽のことで、外めの直上で切ると、そのまま素直に斜め上に枝が伸びてくれます。

葉芽と花芽の見分けたかについての記事がありますので、よろしければご覧くださいませ。

樹形を保つのに最重要なこと

主枝・亜主枝の先端部は勢いを維持するのが最も大事です。主枝の先端部が弱ると木全体が弱ります。

以前、主枝の先にたくさん実をならせて重みで折れてしまったことがあり、その樹は翌年から弱り、出荷できる品質の実があまり育ちませんでした。昨年は持ち直し出荷できる品質にはなりましたが同じ年代の他の桃の木に比べると勢いはありません。折れた主枝の枝先の代わりになる勢いのある枝が生えてくれることを祈っています。

主枝の枝先はどの枝よりも高い位置に

主枝より亜主枝先端が高い位置に来るのは良くないそうです。

主枝→亜主枝の順に枝先が高い位置にくるのが理想です。

切り口には防腐剤を塗りましょう

切り口が広い場合は防腐剤を塗ったほうがよいです。私は直径1cm以上ある場合は塗っています。

太めの枝(直径2cmくらい)の場合、枝の根本から切ると教わる方と、根本から10センチくらい上で切ると教わる方に分かれるようです。

根本から切ると樹が自ら傷を塞ぎ、枯れ込みの発生がなくなるようです。

樹齢15年以上は無理に樹形を変えない

若木は樹形を形成するために積極的に切りますが、樹形が決まり樹勢も落ち着く樹齢15年を過ぎたら整枝程度にとどめます。

桃は成熟期に入ると垂れ下がってきます。

以前は3メートル近くあったはずの主枝の枝先が、年々下がり2.5mにも満たない高さになりました。

脚立を使わないので収穫はとてもスムーズですが、樹勢が弱らないように枝先は斜立させるよう気を付けたいです。

最後に

私が参考にしている桃栽培の本です。始めたばかりの頃は専門用語が分からなかったので一つ一つ調べていました。桃栽培の専門的なことを学べるので、プロを目指す方におすすめの本です。